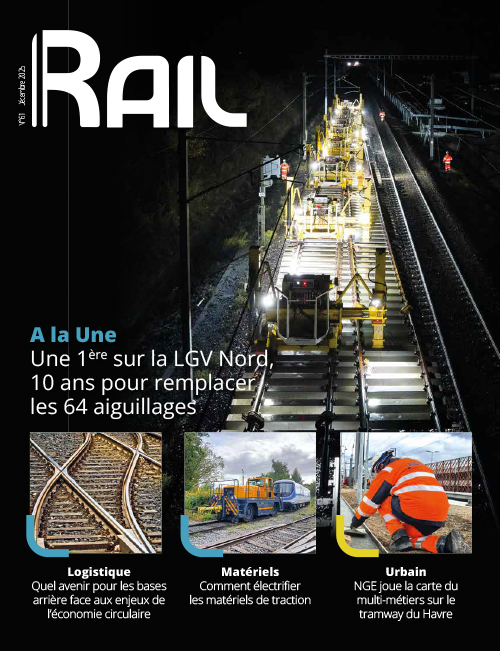

En 2027, le CDG Express reliera la Gare de l’Est à l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle en 20 minutes, sans arrêt. Une avancée attendue qui remet en lumière le génie souterrain de la capitale. Du métro centenaire au Grand Paris Express en passant par cette nouvelle liaison aéroportuaire, Paris cultive un double visage : visible en surface, révolutionnaire en sous-sol. Le métro parisien, chef-d’œuvre d’ingénierie, d’urbanisme et de design, continue d’inspirer le monde. Avec le Grand Paris Express, plus grand projet de transport d’Europe, l’Île-de-France bâtit une infrastructure durable, automatisée, interconnectée. Une transformation urbaine pensée pour durer.

PUBLICITÉ

En 2022, plus de 1,3 milliard de voyages ont été réalisés dans le métro parisien. Ce mode de transport reste l’épine dorsale du quotidien francilien. Chaque jour ouvrable, on comptabilise plus de 34 millions de déplacements dans la région. Le métro parisien représente environ 9,2 milliards de voyageurs-kilomètres par an. Cette performance repose sur une densité exceptionnelle : 244 stations réparties sur seulement 105 km², soit une station tous les 562 mètres. À titre de comparaison, à New York ou à Londres, l’espacement est bien plus large, ce qui rend l’accès plus contraint. Quand une infrastructure est proche, efficace et lisible, les habitants l’adoptent. Mieux : ils organisent leur vie autour.

Un patrimoine d’ingénierie et de design

Inauguré en 1900 à l’occasion de l’Exposition universelle, le métro parisien a été construit à un rythme effréné. La ligne 1 a été livrée en 20 mois. Dès l’origine, l’approche était audacieuse : coulage de caissons dans la Seine, congélation du sol instable près de la gare de l’Est, méthodes de « couverture-découverte » pour minimiser l’impact urbain. Tout le système a été standardisé dès le début : largeur des trains, format des stations, carrelage mural en céramique blanche. Cette modularité a permis des constructions rapides, une maintenance plus simple, et une esthétique fonctionnelle. L’entrée du métro elle-même est devenue une signature urbaine. Les célèbres portiques Art nouveau d’Hector Guimard, pensés pour être à la fois beaux, reproductibles et immédiatement reconnaissables, sont aujourd’hui classés. L’intérieur du métro est devenu une toile d’expression civique. La station « Arts et Métiers » a été repensée comme un sous-marin de Jules Verne. Concorde est entièrement recouverte du texte de la Déclaration des droits de l’homme. Bastille raconte la Révolution en fresques. Une infrastructure qui transporte, mais aussi qui raconte une histoire. C’est rare.

Le Grand Paris Express : le jumeau du futur

Alors que l’agglomération parisienne s’est étendue, le réseau historique s’est révélé insuffisant. Le Grand Paris Express y répond à une autre échelle : 200 kilomètres de lignes nouvelles, 68 stations, 4 lignes automatiques. Un doublement du réseau existant. Son coût est estimé entre 36,5 et 40 milliards d’euros. En 2023, plus de 28 milliards avaient déjà été engagés. À son pic, le chantier mobilisait 21 tunneliers en simultané – un record européen. Ce projet est aussi un manifeste technologique. Entièrement modélisé en BIM (maquette numérique), il permet une coordination fine entre les ingénieurs, architectes et entreprises. Côté environnement, 70 % des 47 millions de tonnes de terres excavées sont réutilisées. Le transport par péniche ou rail limite les émissions. Le béton est bas carbone. Certaines stations viseront même le bilan énergétique neutre. D’ici 2030, 90 % des Franciliens vivront à moins de deux kilomètres d’une station. Le prolongement de la ligne 14, déjà partiellement en service, devrait transporter à terme jusqu’à un million de voyageurs par jour. Dans plusieurs territoires, comme le Val-de-Marne, la desserte permettra de multiplier par deux l’accès à l’emploi. Autour des stations, on attend jusqu’à 30 % d’habitants supplémentaires d’ici 2030. Le chantier transforme donc autant qu’il connecte.

Ce que nous apprend Paris

Ces projets, qu’ils soient anciens ou contemporains, révèlent plusieurs enseignements fondamentaux. La standardisation, tout d’abord, joue un rôle clé en permettant la rapidité d’exécution, une meilleure lisibilité des infrastructures et une résilience accrue face aux évolutions. Paris l’avait déjà compris dès 1900, et le Grand Paris Express applique ce principe avec les outils numériques d’aujourd’hui. Ensuite, la densité urbaine ne doit pas être vue uniquement comme une contrainte d’aménagement, mais comme une véritable stratégie d’accès : elle favorise un usage massif des infrastructures et permet d’organiser la ville autour des mobilités durables.

Le design, quant à lui, n’est pas un élément secondaire. Lorsqu’une infrastructure est esthétiquement réussie, elle devient un bien commun que les citoyens s’approprient, respectent et défendent. Enfin, le numérique n’est plus un simple atout complémentaire. Sans le BIM (Building Information Modeling), le Grand Paris Express n’aurait ni la rapidité, ni la précision de gestion qu’il connaît aujourd’hui.

Le métro parisien n’a jamais été une simple prouesse technique. C’était, dès le départ, une décision de design, une vision urbaine. Le Grand Paris Express en est la continuité – avec les outils, les enjeux et les ambitions du XXIe siècle. Dans les deux cas, l’intention est claire : bâtir pour durer, bâtir pour transformer, bâtir pour relier. Car lorsqu’on construit avec intention, cela tient. Lorsqu’on construit avec beauté, cela marque. Et lorsqu’on construit avec justesse ? Cela devient une part de l’âme de la ville.

Charles Parissier - Président de Bluebeam France

![[Tribune] Du métro au Grand Paris Express, un modèle d’infrastructures durables](/e-docs/00/02/59/F4/tribune-metro-grand-paris-express-modele-infrastructures-durables_1000x564.jpg)