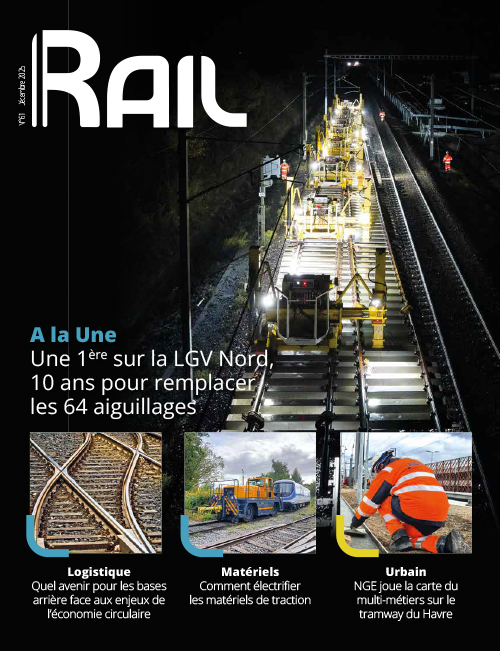

"SNCF Réseau a réalisé de nombreuses opérations de modernisation de ses lignes, qui en avaient grand besoin : remise à niveau de l’état des infrastructures, augmentation de la capacité en ligne. Cela a permis un développement important des offres TGV et TER. Cependant, la situation ne s’est pas sensiblement améliorée : le système reste peu performant, la ponctualité n’est pas satisfaisante et les « crises » paralysant tous les trafics, comme nous en avons connu en 2017 à Montparnasse, Gare du Nord ou encore Saint-Lazare, semblent plus nombreuses qu’avant", débute Mathias Dufresne.

PUBLICITÉ

"SNCF Réseau n’a pas l’argent pour maintenir autant d’infrastructures. De fait, certains composants ou technologies sont parfois hors d’âge malgré l’importance stratégique de ces nœuds, ce qui augmente encore les besoins de maintenance et leur coût de gestion, mais aussi les risques de défaillances : plus il y a d’appareils ou de signaux, plus la probabilité de défaillance d’un composant est grande, d’autant plus s’il est ancien. Le risque d’un impact fort de l’exploitation quotidienne du réseau augmente", développe Mathias Dufresne.

Sans parler du problème d’ordre humain. Avec l’accroissement des circulations, en cas de situations perturbées, la flexibilité offerte par les plans de voie complexes, si elle permet certes d’offrir de nombreux itinéraires alternatifs, peut devenir un véritable casse-tête pour les agents de circulation, qui doivent décider de la meilleure alternative possible parmi les nombreuses proposées. Dans ces conditions, la probabilité de ne pas prendre la décision la plus pertinente est forcément élevée et peut conduire à allonger la durée de la perturbation. Quant aux agents de conduite, la traversée de ces noeuds en entrée et sortie des grandes gares les oblige à adopter une vitesse prudente, inférieure à celle prévue, ce qui génère de petits retards sans aucune cause apparente.

SNCF Réseau n’est bien sûr pas resté les bras croisés sans rien faire. L’entreprise a ajouté des marges pour mieux ajuster l’horaire théorique au réel. En pure perte, puisqu’en raison du grand nombre de connexion à insérer dans un espace réduit, la vitesse maximale autorisée est déjà très faible dans ces nœuds. "Les gains de temps permis par la modernisation des lignes sont perdus dans le traitement des trains au sein des nœuds ferroviaires alors que dans le même temps les montants financiers alloués aux investissements et au fonctionnement ne cessent de croître. Le résultat n’est pas en adéquation avec les attentes légitimes des acteurs du monde ferroviaire et des voyageurs", lâche Mathias Dufresnes.

Ailleurs, hors UE, nos homologues semblent s’en sortir mieux. Notamment le champion de la ponctualité, le Japon, qui jouit de plans de voie archi simples. Pourtant des solutions existent, note Mathieu Dufresnes. Aux Pays-Bas, le gestionnaire ProRail a revu entièrement le nœud d’Utrecht, la première gare des Pays-Bas, et fait actuellement de même à Amsterdam. "La refonte s’appuie sur une simplification importante du plan de voies, et elle permet de répondre à tous les objectifs : augmenter la capacité, réduire les coûts de maintenance, améliorer la ponctualité", détaille le responsable.

Depuis peu, la SNCF s’est elle aussi retroussé les manches sur plusieurs noeuds dont la modernisation devrait intervenir en 2018 à Tours, Toulouse, Marseille et Rouen – Nantes. L’application de cette méthode appelée "Page Blanche" a permis d’élaborer des projets de modernisation des nœuds. Fait plus surprenant, à chaque fois que la démarche, qui comme son nom l’indique propose de tout repenser depuis zéro en se détachant de l’existant, a été menée en parallèle d’études plus classiques s’appuyant davantage sur l’existant, le coût d’investissement était inférieur.