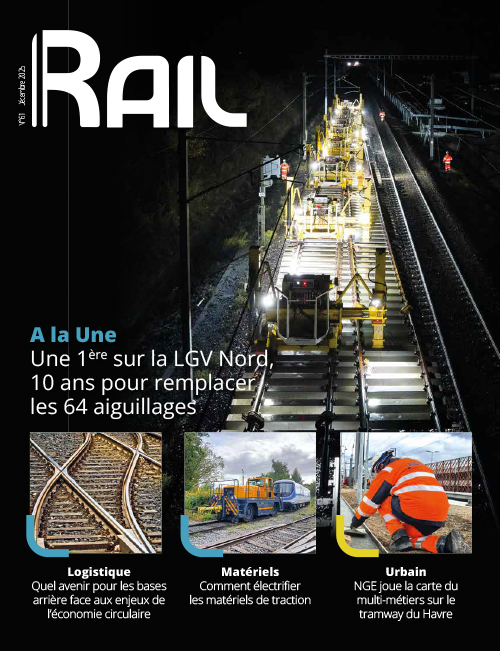

En octobre 2017, le groupe ECT qui se qualifie lui-même de réemployeur plutôt que recycleur, a ouvert sur un ancien site dénaturé appartenant au conseil départemental de Seine-Saint-Denis (93) un centre de dépollution spécialisé dans le traitement biologique des terres impactées par les hydrocarbures. D’une surface de 10 000 m², ce site est unique en son genre en France car il s’agit du premier centre entièrement couvert et fermé.

PUBLICITÉ

Situé au croisement de l’A86 et de l’A1, le centre de traitement bénéficie d’une bonne localisation qui lui permet d’assurer le traitement de terres de nombreux chantiers d’infrastructures de la région parisienne et plus particulièrement ceux de la petite couronne. Historiquement, de par sa longue tradition industrielle, l’Ile-de-France, notamment le nord-est, comprend sur son territoire de nombreux sols pollués pour cause de mauvaises conditions chroniques d’exploitation ou d’abandon de déchets ou produits toxiques qui, entraînés par les eaux pluviales, ont contaminé les sols. De plus, pour alimenter son centre en matériaux à dépolluer, ECT peut aussi compter sur le Grand Paris Express.

Le seul lot 1 de la ligne 16 du projet, se trouvant à proximité, génèrera à lui seul un million de tonnes de terres polluées avec les travaux menés à Pleyel, au Stade de France et à La Courneuve notamment. D’ailleurs, la gestion du lot est confiée au groupe. « Chez ECT, de façon générale, le Grand Paris représente 10 à 15 % de l’activité, précise Laurent Mogno, président de l’entreprise. Sur les 15 millions de tonnes de matériaux excavés traités par an, il doit y avoir environ 3 millions de tonnes provenant du Grand Paris. ». Sur ce même secteur, la réalisation des équipements des Jeux Olympiques 2024, tels que la future Piscine Olympique et le Village Olympique, dont les localisations sont prévues respectivement sur l’ancienne usine à gaz de la Plaine Saint-Denis et près de L’Île-Saint-Denis, vont générer, par ailleurs, des quantités de terres polluées supplémentaires à traiter.

« La terre est un matériau noble et n’est pas, en tant que telle, un déchet produit par l’homme qui ne fait que la déplacer. Il faut donc la préserver », rappelle Laurent Mogno. « Notre prise de position s’oriente davantage vers l’objectif de renaturer les terres que de les requalifier pour un retour dans le BTP. Et, en cela, nous sommes plus réemployeur que recycleur. Nous y voyons l’intérêt de disposer de moyens pour faire du vert alors que de manière générale il n’y a pas beaucoup de budgets pour les terres puisque ce qui motive surtout les opérateurs et les communes, ce sont le logement et l’emploi. L’avantage, selon nous, de dépolluer et vendre de la terre c’est que cela contribue à financer des réaménagements de zones ».

Une maîtrise des paramètres de traitement

Grande première en France, le centre ECT d’un hectare de La Courneuve est clos et couvert. « En règle générale, les autres types de sites de dépollution sont à l’air libre et rencontrent ainsi plus de contraintes au niveau météorologique notamment. Par exemple, ils sont obligés de bâcher les tas de terres et utilisent alors une autre méthode. A La Courneuve, le fait que notre bâtiment soit couvert nous assure un meilleur contrôle de tous les paramètres pour le développement des bactéries et la bonne dépollution », explique Jérôme Malherbe, responsable du centre de traitement. Cette spécificité permet aussi de régler les problèmes d’odeur. A l’extérieur, un système de ventilation est par ailleurs installé pour aspirer tout l’air à l’intérieur du bâtiment et capter les potentielles traces d’hydrocarbures qui pourraient être présentes même si le responsable du site l’assure, le risque est faible. « Quand vous remplissez votre voiture d’essence, il y a beaucoup plus de particules volatiles qu’à l’intérieur du bâtiment », explique-t-il.

L’installation de La Courneuve comporte deux conduits. Les rejets atmosphériques des deux conduits sont traités par la technologie d’adsorption sur charbon actif. « Nos deux conteneurs remplis de charbon actif marchent en alternance, c’est-à-dire que lorsque pour le conteneur qui fonctionne le charbon actif arrive à saturation, nous basculons sur l’autre et une entreprise extérieure vient ensuite pomper tout le charbon actif sous forme de granulés pour nous restituer du nouveau charbon actif. Ceci étant dit, depuis l’ouverture du site, nous n’avons pas eu à le faire car tout a été surdimensionné, la ventilation et les conteneurs », précise Jérôme Malherbe. Le site est d’ailleurs contrôlé trois fois par an par Bureau Veritas pour vérifier qu’il ne rejette rien de polluant dans l’atmosphère.

Analyse avant acceptation des terres

Avant d’arriver sur le site, toutes les terres sont au préalable contrôlées. En effet, une analyse est opérée par un ingénieur Environnement d’un bureau d’études accompagné d’un collaborateur d’ECT sur le chantier, avant terrassement, pour prouver que ces terres sont acceptables sur le site et qu’elles présentent un taux plus élevé d’hydrocarbures. « C’est d’ailleurs la première étape de traçabilité des terres. Sur le site d’excavation, lorsque l’on terrasse, il y a des sondages puis ensuite un plan de maillage en fonction de la qualité des terres donc on sait que ces terres-ci ont telles caractéristiques et doivent être transportées dans tel camion », précise Laurent Mogno. Ensuite, le chauffeur du camion arrive au centre de traitement avec un bordereau de suivi de déchets (BSD) contenant des informations sur le chantier, l’émetteur, la destination ou encore le numéro de CAP, soit le numéro de traçabilité de ces terres pour ce chantier.

Sur la plateforme d’entrée et sortie des camions, ces derniers sont soumis au contrôle de leur poids grâce à la bascule de pesée mais aussi à un test de radioactivité. « Deux poteaux de détection de radioactivité sont installés dans le cas où un déchet radioactif entrerait sur site. A partir du moment où l’on détecte de la radioactivité, il y a tout un protocole qui est mis en œuvre pour déterminer si la radioactivité vient bien des déchets et non du chauffeur. Et, une fois qu’il est prouvé que le déchet est radioactif, nous isolons alors le camion au fond du site et nous déterminons un périmètre de sureté autour du véhicule avant d’appeler les autorités compétentes », explique Jérôme Malherbe. Tous les types de camions, transportant 50 tonnes de terres au maximum, sont acceptés sur le site. Initialement, en moyenne neuf camions été accueillis par jour sur le site mais depuis le début de l’année, la capacité de traitement est passée de 60 000 tonnes à 180 000 tonnes par an et le nombre de camions acceptés a grimpé à douze par jour.

Deux méthodes de dépollution

Les camions déchargent leurs terres dans la salle de stockage de 3000 m² comprenant quatre casiers. Un arrêté préfectoral limite la capacité de stockage du site à 14 000 tonnes instantanées. Chaque casier accueille les terres d’un seul et unique chantier. Celles-ci sont amenées vers un trommel ou crible rotatif, ici un TE 60 Terra select, par une chargeuse Komatsu WA 380.

Trois à quatre granulométries différentes peuvent être obtenues. Il y a tout d’abord une séparation des gros blocs, c’est-à-dire ceux supérieurs à 20 cm, et de ceux inférieurs à 20 cm. Ces derniers tombent dans la trémie et le tapis directionnel apporte alors les terres dans le tambour qui trie tout ce qui est inférieur à 4 cm. Les matériaux inférieurs à 4 cm sont directement récupérés sur un tapis qui se dirige vers la salle de traitement de 7000 m². Tous les matériaux supérieurs à 4 cm ressortent au moyen d’un tapis convoyeur vers un casier. « Il faut bien comprendre qu’en réalité ce que nous traitons, c’est la terre car la pollution se pose sur les particules fines et non les cailloux », précise le responsable du centre. Grâce aux aimants équipant le trommel, les métaux sont quant à eux isolés puis envoyés à GDE pour recyclage.

Après criblage, une analyse des terres est à nouveau réalisée. Si les molécules sont volatiles, les terres sont renvoyées vers le crible et en revanche, supérieures à 16 carbones, elles sont mises en andains et un contrôle des bactéries est effectué. « En fonction du type de pollution aux hydrocarbures, on peut utiliser deux méthodes de dépollution différentes pour les HCT* (hydrocarbures totaux). Pour tout ce qui est en dessous des molécules de 16 carbones, il y a un risque de volatilité donc avec un brassage on parvient à capter la pollution via la filtration. D’autre part, pour tout ce qui est supérieur à 16 carbones, le brassage n’est pas possible car ce n’est pas volatile, du coup on est obligé de faire intervenir la bactérie », explique Jérôme Malherbe. C’est ce qu’on appelle le procédé de remédiation biologique. Au sein de la salle de traitement se trouve un bioréacteur pour permettre la culture bactérienne. « Pour résumer, on remplit une cuve d’eau que l’on met à la bonne température puis on ajoute les nutriments. Dès que ces derniers sont solubles, nous ajoutons alors les bactéries qui se présentent sous forme de poudre et sont non pathogènes pour l’homme. Ensuite nous ajoutons du GNR (ndlr, gazole non routier) pour donner de la nourriture aux bactéries », synthétise le responsable du centre. ECT fait appel à l’entreprise anglaise Ecotreat pour se fournir en souches bactériennes et en nutriments.

Pour survivre, les bactéries ont besoin d’oxygène ainsi que d’une température et d’un taux d’humidité maîtrisés. Pour aérer les terres, ECT utilise donc un retourneur Backhus Eggersmann équipé d’un enrouleur qui permet aussi de les hydrater. Une fois, les terres humides, les nutriments se présentant sous forme liquide sont épandus. « Sur l’échange gazeux, les bactéries prennent tout ce qui est hydrocarbure et oxygène et relâchent du CO2. Une fois que les terres sont dépolluées, les bactéries meurent au bout d’un certain temps durant lequel les terres sont confinées et n’ont ainsi plus d’oxygène, ajoute Jérôme Malherbe. La quantité de nutriments et de bactéries incorporée dépend de la taille de concentration en pollution. D’où l’intérêt d’avoir un site clos isolé au niveau thermique pour maîtriser l’humidité. ». Une fois traitées, les terres inertes sont ensuite réutilisées dans de nombreux projets d’aménagement en Ile-de-France. Une dizaine d’aménagements sont d’ailleurs en cours.

*Les HCT sont des hydrocarbures dont les molécules sont sous forme linéaire et non cyclique.

Aucune interruption Covid-19

En avril dernier, alors que le gouvernement français a mis en place des mesures de confinement pour stopper la propagation du Covid-19, le centre de dépollution de La Courneuve est resté ouvert. Aucun accueil de camion n’a eu lieu mais l’activité de traitement des terres déjà entrées sur site a néanmoins continué. « A cette période, nous avons travaillé deux à trois jours par semaine car même s’il y a zéro entrant, les bactéries doivent continuer à vivre et nous devons continuer les contrôles, les retournements de terre, les analyses, et potentiellement aussi la gestion des ressorties des terres traitées ainsi que des DAP (demandes d’acceptation préalable) pour pouvoir lorsque les terres sont dépolluées, avoir un numéro qui nous permette d’évacuer ces terres-là vers nos autres exutoires », explique Jérôme Malherbe, responsable du centre. Toutes les semaines, une analyse est réalisée pour observer l’évolution de la pollution dans les terres. L’activité a repris pleinement avec les camions entrants une semaine avant le déconfinement.

![[Reportage] Grand Paris : Un centre biologique couvert pour dépolluer 180 000 t de terres par an](/e-docs/00/01/FB/6C/reportage-grand-paris-centre-biologique-couvert-pour-depolluer-180-000-terres-par_620x350.jpg)

![[Tribune] Former au tri dans le BTP : méthode, timing et terrain avant tout](/e-docs/00/02/59/8E/tribune-former-tri-dans-btp-methode-timing-terrain-avant-tout_620x350.jpg)